La répartition des facteurs de production à l'échelle mondiale joue un rôle crucial dans le développement économique et les dynamiques géopolitiques. Ces ressources, qu'elles soient naturelles, humaines ou financières, façonnent les relations internationales et influencent les trajectoires de croissance des nations. Leur distribution inégale engendre des opportunités et des défis uniques pour chaque pays, alimentant les flux commerciaux et les mouvements migratoires. Comprendre cette répartition est essentiel pour saisir les enjeux économiques contemporains et anticiper les évolutions futures de l'économie mondiale.

Définition et classification des facteurs de production

Les facteurs de production représentent l'ensemble des ressources nécessaires à la création de biens et de services dans une économie. Traditionnellement, on distingue trois catégories principales : la terre (ressources naturelles), le travail (capital humain) et le capital (ressources financières et technologiques). Cette classification, bien qu'ancienne, reste pertinente pour analyser les dynamiques économiques mondiales.

La terre englobe non seulement les surfaces cultivables, mais aussi les gisements miniers, les forêts, les ressources halieutiques et les sources d'énergie. Le travail fait référence à la main-d'œuvre disponible, incluant ses compétences, son savoir-faire et sa productivité. Enfin, le capital comprend les infrastructures, les machines, les technologies, ainsi que les ressources financières nécessaires à l'investissement.

Cette catégorisation s'est enrichie au fil du temps pour intégrer de nouveaux concepts comme le capital intellectuel, l'innovation technologique ou encore la capacité entrepreneuriale. Ces éléments jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie moderne, basée sur la connaissance et l'information.

Répartition géographique des ressources naturelles

La distribution des ressources naturelles à travers le globe est le résultat de processus géologiques et climatiques millénaires. Cette répartition inégale a des implications profondes sur les économies nationales et les relations internationales. Certains pays bénéficient d'une abondance de ressources stratégiques, tandis que d'autres doivent composer avec une relative pénurie.

Gisements de pétrole : Moyen-Orient vs amérique du nord

Le pétrole, souvent qualifié d' or noir , illustre parfaitement cette distribution inégale. Le Moyen-Orient concentre environ 48% des réserves mondiales prouvées, avec l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak en tête. Cette concentration a façonné la géopolitique de la région depuis des décennies. En revanche, l'Amérique du Nord, grâce aux avancées technologiques comme la fracturation hydraulique, a considérablement augmenté sa production, modifiant l'équilibre énergétique mondial.

Cette différence de répartition influence non seulement les stratégies énergétiques nationales, mais aussi les flux commerciaux et les alliances diplomatiques. Les pays dépourvus de ressources pétrolières importantes doivent souvent développer des alternatives énergétiques ou s'assurer des approvisionnements stables via des accords internationaux.

Réserves minérales : le cas de la RDC et de l'australie

Les minéraux et métaux rares constituent un autre exemple frappant de répartition inégale. La République Démocratique du Congo (RDC) possède environ 70% des réserves mondiales de cobalt, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques. L'Australie, quant à elle, détient près de 30% des réserves mondiales de lithium, un autre composant clé des technologies vertes.

Cette concentration de ressources stratégiques confère à ces pays un avantage économique certain, mais les expose également à des enjeux de gouvernance et de gestion durable. La RDC, par exemple, fait face à des défis importants en termes de régulation du secteur minier et de redistribution équitable des revenus générés.

Terres arables : disparités entre l'ukraine et le sahel

Les terres arables, essentielles à la sécurité alimentaire mondiale, sont aussi inégalement réparties. L'Ukraine, surnommée le grenier à blé de l'Europe , possède environ 32 millions d'hectares de terres arables, soit 71% de sa superficie totale. En comparaison, les pays du Sahel, comme le Niger ou le Mali, disposent de surfaces cultivables beaucoup plus réduites et confrontées à des conditions climatiques difficiles.

Cette disparité influence directement les capacités de production agricole et la sécurité alimentaire des régions. Elle souligne également l'importance des échanges commerciaux internationaux pour assurer un approvisionnement alimentaire stable à l'échelle mondiale.

Ressources hydriques : abondance au brésil, rareté au Moyen-Orient

L'eau douce, ressource vitale pour l'agriculture, l'industrie et la consommation humaine, est particulièrement mal répartie. Le Brésil, avec le bassin amazonien, détient environ 12% des ressources en eau douce de la planète. À l'opposé, de nombreux pays du Moyen-Orient font face à une pénurie chronique d'eau, exacerbée par le changement climatique.

Cette inégalité de répartition soulève des questions cruciales de gestion durable des ressources hydriques et de coopération internationale. Des technologies comme le dessalement de l'eau de mer deviennent de plus en plus importantes pour les régions arides, mais leur coût et leur impact environnemental restent des défis majeurs.

Distribution mondiale du capital humain

Le capital humain, composé des connaissances, compétences et capacités productives de la population, est un facteur de production essentiel dans l'économie moderne. Sa répartition à travers le monde est influencée par de nombreux facteurs, notamment l'éducation, la santé, et les opportunités économiques. Cette distribution inégale du capital humain a des implications profondes sur le développement économique et l'innovation à l'échelle mondiale.

Indice de développement humain : norvège vs niger

L'Indice de Développement Humain (IDH), développé par les Nations Unies, offre une perspective intéressante sur la répartition du capital humain. En 2021, la Norvège occupait la première place du classement avec un IDH de 0,957, tandis que le Niger se situait en dernière position avec un score de 0,394. Cette différence massive reflète des écarts considérables en termes d'éducation, de santé et de niveau de vie.

Ces disparités ont des conséquences directes sur la productivité économique et l'innovation. Les pays avec un IDH élevé tendent à avoir une main-d'œuvre plus qualifiée et productive, capable de s'adapter rapidement aux évolutions technologiques. À l'inverse, les pays à faible IDH font face à des défis importants pour développer leur capital humain et stimuler leur croissance économique.

Pôles d'innovation : silicon valley et bangalore

La concentration géographique du capital humain hautement qualifié a donné naissance à des pôles d'innovation mondiaux. La Silicon Valley aux États-Unis et Bangalore en Inde en sont des exemples emblématiques. Ces hubs technologiques attirent les talents du monde entier, créant un effet d'agglomération qui renforce leur position dominante dans l'économie numérique.

La Silicon Valley, berceau de géants technologiques comme Apple, Google et Facebook, bénéficie d'un écosystème unique combinant universités de premier plan, capital-risque abondant et culture entrepreneuriale forte. Bangalore, surnommée la Silicon Valley de l'Inde , s'est imposée comme un centre mondial de services informatiques et de R&D, attirant des investissements massifs et des talents qualifiés.

Cette concentration du capital humain dans certaines régions pose des questions d'équité et de développement territorial. Comment favoriser l'émergence de nouveaux pôles d'innovation pour une répartition plus équilibrée des opportunités économiques ?

Vieillissement démographique : japon vs nigéria

La structure démographique d'un pays influence fortement la composition de son capital humain. Le Japon, avec une population vieillissante (28% de sa population a plus de 65 ans en 2021), fait face à des défis uniques en termes de productivité et d'innovation. À l'opposé, le Nigéria, avec une population jeune et en croissance rapide (l'âge médian est de 18 ans), dispose d'un potentiel démographique important mais doit relever le défi de l'éducation et de la création d'emplois.

Ces contrastes démographiques ont des implications profondes sur les politiques économiques et sociales. Le Japon investit massivement dans l'automatisation et la robotique pour compenser le déclin de sa population active, tandis que le Nigéria doit se concentrer sur la formation et l'insertion professionnelle de sa jeunesse.

Fuite des cerveaux : impact sur les pays en développement

La mobilité internationale du capital humain, bien que porteuse d'opportunités, peut aussi exacerber les inégalités entre pays. La fuite des cerveaux , c'est-à-dire l'émigration de personnes hautement qualifiées vers des pays offrant de meilleures conditions de vie et de travail, affecte particulièrement les pays en développement.

Par exemple, on estime que plus de 50% des médecins formés en Afrique subsaharienne exercent dans des pays de l'OCDE. Cette perte de capital humain peut avoir des conséquences dramatiques sur les systèmes de santé locaux et le développement économique à long terme.

Pour contrer ce phénomène, certains pays mettent en place des politiques incitatives pour le retour des talents ou développent des partenariats internationaux pour favoriser la circulation des compétences plutôt qu'une migration à sens unique.

Inégalités dans l'accès au capital financier

L'accès au capital financier est un facteur crucial de développement économique, permettant l'investissement dans les infrastructures, l'innovation et la création d'entreprises. Cependant, sa répartition à l'échelle mondiale est particulièrement inégale, avec des conséquences importantes sur les trajectoires de croissance des différents pays.

Concentration des marchés financiers : new york, londres, tokyo

Les marchés financiers mondiaux sont fortement concentrés dans quelques grandes métropoles, avec New York, Londres et Tokyo formant le trio de tête. Ces centres financiers bénéficient d'un effet d'agglomération, attirant capitaux, talents et institutions financières du monde entier.

La Bourse de New York (NYSE) reste la plus importante au monde en termes de capitalisation boursière, totalisant environ 30% de la capitalisation boursière mondiale. Londres, malgré les incertitudes liées au Brexit, maintient sa position de centre financier mondial, notamment grâce à son expertise dans les services financiers et l'assurance. Tokyo, quant à elle, demeure le principal hub financier d'Asie, bien que confrontée à la concurrence croissante de places comme Shanghai ou Singapour.

Cette concentration géographique du capital financier influence fortement les flux d'investissements mondiaux et peut exacerber les inégalités entre régions en termes d'accès aux financements.

Microfinance et inclusion financière dans les pays du sud

Face aux difficultés d'accès au capital dans de nombreux pays en développement, la microfinance s'est développée comme une alternative prometteuse. Cette approche vise à fournir des services financiers adaptés aux populations à faibles revenus, généralement exclues du système bancaire traditionnel.

Le Bangladesh a été pionnier dans ce domaine avec la création de la Grameen Bank par Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006. Aujourd'hui, la microfinance touche plus de 139 millions de clients à travers le monde, dont une majorité de femmes.

Bien que la microfinance ait montré des résultats encourageants en termes d'inclusion financière et de lutte contre la pauvreté, elle fait aussi l'objet de critiques, notamment concernant les taux d'intérêt parfois élevés et le risque de surendettement des emprunteurs.

Paradis fiscaux et flux financiers internationaux

Les paradis fiscaux jouent un rôle controversé dans la répartition mondiale du capital financier. Ces juridictions, caractérisées par une fiscalité avantageuse et une forte opacité, attirent des flux financiers considérables. Selon certaines estimations, plus de 10% du PIB mondial serait détenu dans des paradis fiscaux.

Cette situation soulève des questions d'équité fiscale et de développement économique. Les pays en développement sont particulièrement affectés par l'évasion fiscale facilitée par ces juridictions, perdant chaque année des milliards de dollars de recettes fiscales potentielles.

Des initiatives internationales, comme l'échange automatique d'informations fiscales promu par l'OCDE, visent à réduire l'opacité financière et à lutter contre l'évasion fiscale. Cependant, l'efficacité de ces mesures reste débattue face à l'ingéniosité des acteurs financiers pour trouver de nouvelles niches d'optimisation.

Technologies et facteurs de production

L'innovation technologique transforme profondément la nature et l'utilisation des facteurs de production traditionnels. Elle crée de nouvelles formes de capital, modifie les compétences requises pour le travail et permet une exploitation plus efficace des ressources naturelles. Cependant, l'accès et la maîtrise de ces technologies sont inégalement répartis à l'échelle mondiale.

Fracture numérique : corée du sud vs afrique subsaharienne

La fracture numérique illustre parfaitement les disparités technologiques entre pays. La Corée du Sud, leader mondial en matière de connectivité, affiche un taux de pénétration d'internet de 96,5% et une vitesse moyenne de connexion parmi les plus rapides au monde. En comparaison, la pénétration d'internet en Afrique subsaharienne n'atteint que 28,2% en moyenne.

Cette disparité a des implications profondes sur le développement économique. L'accès à internet et aux technologies numériques est devenu un facteur clé de compétitivité, influençant l'éducation, l'innovation et l'acc

ès aux marchés mondiaux. Les pays en retard dans l'adoption du numérique risquent de voir leur compétitivité économique s'éroder progressivement.Robotisation industrielle : allemagne et japon en tête

La robotisation industrielle représente un autre aspect crucial de l'intégration technologique dans les facteurs de production. L'Allemagne et le Japon se distinguent comme leaders mondiaux dans ce domaine. En 2020, l'Allemagne comptait 346 robots industriels pour 10 000 employés dans le secteur manufacturier, tandis que le Japon en comptait 364.

Cette avance technologique confère à ces pays un avantage compétitif significatif dans les secteurs industriels à forte valeur ajoutée. La robotisation permet d'augmenter la productivité, d'améliorer la qualité des produits et de réduire les coûts de production. Cependant, elle soulève également des questions sur l'avenir de l'emploi et la nécessité de requalification de la main-d'œuvre.

Comment les pays moins avancés technologiquement peuvent-ils rattraper ce retard sans sacrifier les emplois existants ? Cette question est au cœur des débats sur les politiques industrielles et d'innovation dans de nombreux pays émergents.

Biotechnologies : clusters américains et européens

Dans le domaine des biotechnologies, on observe une concentration géographique marquée des centres de recherche et d'innovation. Aux États-Unis, la région de Boston/Cambridge et la Baie de San Francisco se distinguent comme des hubs majeurs, regroupant universités de pointe, start-ups innovantes et grands groupes pharmaceutiques. En Europe, des clusters similaires se sont développés, notamment autour de Cambridge au Royaume-Uni, de l'axe Paris-Saclay en France, ou encore de la BioRegion de Catalogne en Espagne.

Cette concentration géographique des compétences et des investissements en biotechnologies a des implications importantes pour l'innovation médicale et agricole à l'échelle mondiale. Elle soulève également des questions d'accès équitable aux avancées biotechnologiques, notamment pour les pays en développement.

Impacts économiques et sociaux de la répartition inégale

La distribution inégale des facteurs de production à travers le monde a des conséquences profondes sur les dynamiques économiques et sociales. Elle influence les flux commerciaux, les mouvements migratoires et les relations géopolitiques entre nations. Plusieurs théories économiques ont cherché à expliquer et à modéliser ces impacts.

Théorie des avantages comparatifs de ricardo

La théorie des avantages comparatifs, développée par David Ricardo au début du 19e siècle, reste un pilier de l'analyse du commerce international. Selon cette théorie, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il possède un avantage comparatif, c'est-à-dire là où son coût d'opportunité est le plus faible.

Par exemple, bien que la Chine puisse produire à la fois du textile et des smartphones, elle a un avantage comparatif plus marqué dans la production textile en raison de sa main-d'œuvre abondante. Les États-Unis, en revanche, ont un avantage comparatif dans la production de technologies avancées grâce à leur capital intellectuel et financier.

Cette théorie explique en partie les schémas actuels du commerce international et la spécialisation des économies nationales. Cependant, elle a aussi été critiquée pour ne pas prendre en compte les dynamiques d'apprentissage et d'innovation qui peuvent modifier les avantages comparatifs au fil du temps.

Modèle centre-périphérie de krugman

Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 2008, a développé le modèle centre-périphérie pour expliquer les disparités régionales et la concentration des activités économiques. Ce modèle montre comment les interactions entre les économies d'échelle, les coûts de transport et la mobilité des travailleurs peuvent conduire à la formation de centres industriels et de périphéries moins développées.

Dans ce modèle, les régions qui bénéficient initialement d'un léger avantage en termes de taille de marché ou de dotation en facteurs de production tendent à attirer davantage d'entreprises et de travailleurs, créant un cercle vertueux de croissance. À l'inverse, les régions périphériques peuvent se trouver prises dans un cercle vicieux de déclin économique.

Ce phénomène s'observe à différentes échelles, des disparités régionales au sein d'un pays aux inégalités entre pays à l'échelle mondiale. Il souligne l'importance des politiques de développement régional et de cohésion territoriale pour contrer ces tendances à la polarisation économique.

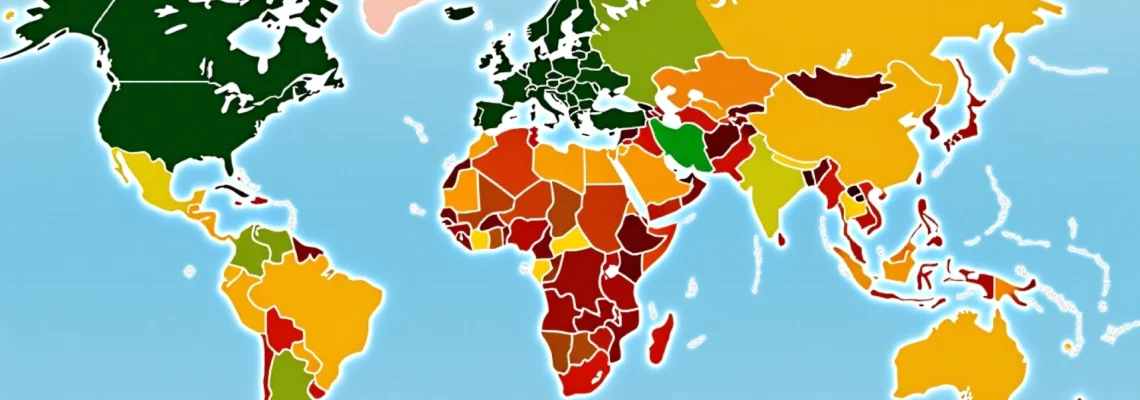

Indice de gini et inégalités mondiales

L'indice de Gini, qui mesure les inégalités de revenus au sein d'une population, permet d'appréhender l'impact de la répartition inégale des facteurs de production sur les disparités économiques. À l'échelle mondiale, l'indice de Gini est estimé à environ 0,65, ce qui indique un niveau très élevé d'inégalités entre pays.

Ces inégalités se manifestent non seulement entre pays, mais aussi au sein des pays. Par exemple, le Brésil, malgré ses ressources naturelles abondantes et son industrie diversifiée, affiche un indice de Gini de 0,53, l'un des plus élevés au monde. À l'inverse, le Danemark, avec un indice de 0,27, figure parmi les pays les plus égalitaires.

La persistance de ces inégalités malgré la mondialisation et la croissance économique globale soulève des questions sur l'efficacité des mécanismes de redistribution à l'échelle nationale et internationale. Comment concilier croissance économique et réduction des inégalités dans un monde où les facteurs de production sont inégalement répartis ?

Objectifs de développement durable de l'ONU

Face aux défis posés par la répartition inégale des facteurs de production, les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU offrent un cadre d'action global. Adoptés en 2015, ces 17 objectifs visent à réduire les inégalités, promouvoir une croissance inclusive et préserver l'environnement d'ici 2030.

Plusieurs ODD sont directement liés à la question des facteurs de production et de leur répartition :

- L'ODD 8 (Travail décent et croissance économique) vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

- L'ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) cherche à bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation.

- L'ODD 10 (Inégalités réduites) vise à réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre.

La réalisation de ces objectifs nécessite une coopération internationale renforcée et des politiques nationales ambitieuses. Elle implique notamment des transferts de technologies, des investissements dans l'éducation et la formation, et des mécanismes de redistribution plus efficaces.

En conclusion, la répartition inégale des facteurs de production à travers le monde façonne profondément les dynamiques économiques et sociales contemporaines. Si elle crée des opportunités de spécialisation et d'échanges, elle génère également des défis importants en termes d'inégalités et de développement durable. Relever ces défis nécessitera une approche coordonnée à l'échelle mondiale, combinant innovation technologique, politiques de développement inclusives et coopération internationale renforcée.